〜〜子供時代を信州で過ごした川田家のおとーさんが

今また此処で暮らすようになり、そして取り組んでいる事だそうです

〜〜読んでみて皆様の感想をお聞かせください。

平成16年9月26日、今朝のテレビ政治討論番組で・・・・財務大臣がこんな発言をしています。

『借金大国日本は既に破産状態である。これからは、国民の福祉への支出と 地方へまわす金を減らすしか

打つ手はありません。』・・・・肝心のお役人や議員の数を減らす事、つまり‘官のリストラ’を忘れています。

が、確かにおっしゃる通り 730兆円もの借金は半端じゃない。こうなってしまった事の責任追求はさておき、

団塊の世代である我々も、最大の支払い世代にも拘わらず 自らの老後の安楽な年金生活なぞもう無理だろうな、

と内心諦め始めている。 地方自治体も国からリストラ策である‘合併’を押し付けられて苦心惨憺、侃々諤々

地方公務員のウマミも此れまでかな・なんて思いだしてます。 ほんとに如何なっちゃうんでしょうね!!

@・@

思えば俺達って、戦後の喰うや喰わずの時代に生まれて、それでも、すきな事は言える時代で学生運動も

目いっぱいやった。 会社に入ってからは 日本の経済を自分でしょっているような顔して遮二無二働いて、

自動車もテレビもコンピューターも・メイドインジャパンを世界中にハビコラセ、新幹線、高速道路、飛行場

なんかを国中どこでも造っちゃって。ほんとすごい頑張ったよね! という事なんだけど気がつけばその結果が、

この借金地獄!! そして、リストラされて仕事も無い。 全くやんなるね・・・

酒のんで愚痴りあうのですが、其処で終わらないのが我々団塊世代のオジサン、オバサン!!

@・@

それならばも一回頑張って何とかしようよ。 仕事をしようよ! 仕事を創ろうよ自分達で!

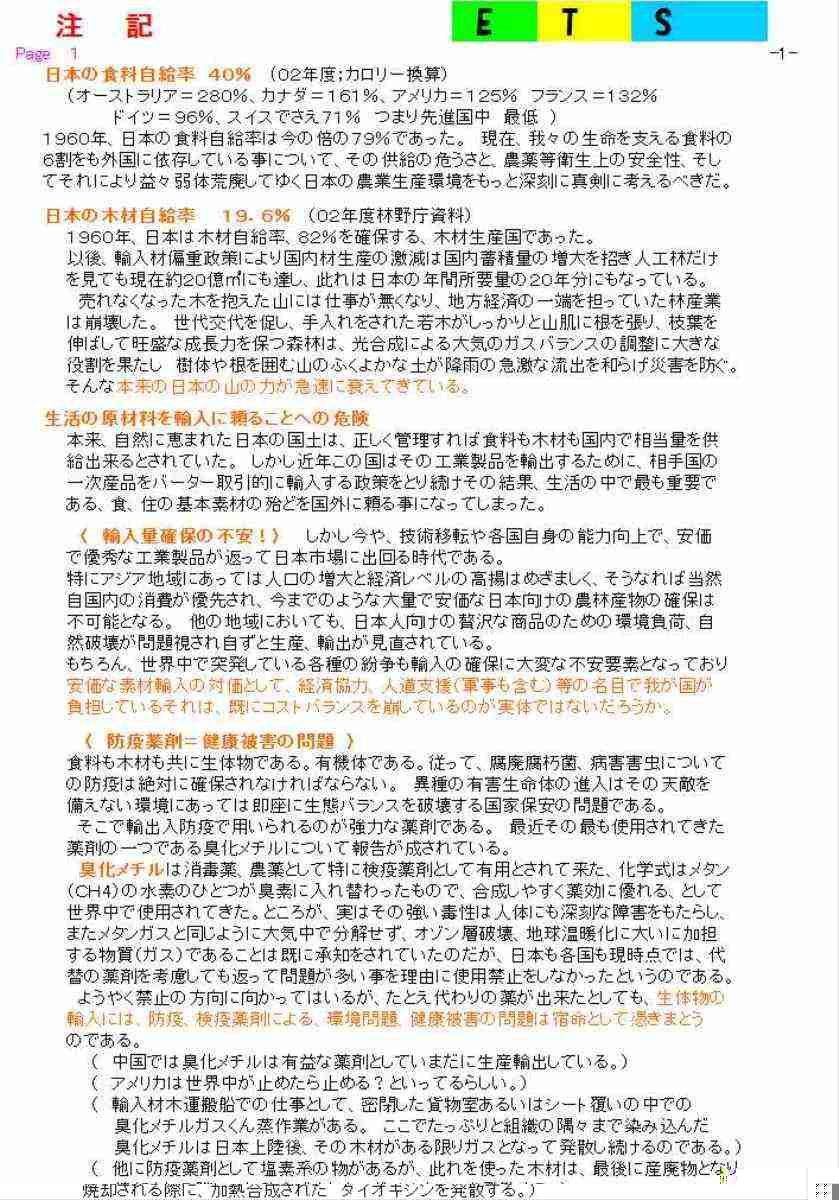

地方でも仕事が出来るように職場を創ろうよ。・・ そして考えました 『今、日本の食料の自給率 40パー

セントなんだってぇー?? ちょっと待ってよ、減反政策とやらで休耕田いっぱいあるじゃん、あそこで大豆

とか作れないの?、農家が遣らないなら替わりにやる気のある人に農地譲らせてさ。

それと、材木なんか 82パーセントが輸入だって!!ウーン嘘だろー。せっかく植林したのに捨てられて

いる山そこいら中にあるよ!!!!これ何とかしようよ、もったいないよ。地方での我々の仕事にしようよ!

現に、日本中の焼き鳥屋の炭の八割を占めていた中国からの白炭が森林保護政策で全面輸出禁止だよ!

中東からの石油なんてかつての3倍の値段だよ。木質バイオマスエネルギーの技術開発、絶対やろーぜ!!

世界中で森林保全など自然保護が叫ばれ輸入も容易でなくなる。日本の自然や国土を守る為にも 食料や

材木など一次産品の自給率を上げること、真剣に取り組みたいよね!!

と言う事で・・以下、オト−さんのレポートです。

エ コ テ ク 信 州

Ecology & Technology from

Shinsyu

いま、世界中で起きている環境破壊は既に地球規模の深刻さを警告されているが、その解決への

道はいまだ確立に程遠い。日本においても、世界最先端の工業技術社会を構築してきた過程であらゆる

環境問題を引き起こし、対応に莫大なエネルギーを投じてきた。 そして現在そのあり方を問われている

ものに、世界一豊かと言われる食文化が引き起こすフードマイレージ、そしてかつてはウサギ小屋と揶揄

されながらも充実の度を増してきた住宅にまつわる ウッドマイルズなど環境負荷値の問題がある。最近

のデータでは、その負荷値は、世界中の主要国に比べて実に4倍から10倍もの高さを示しており、それ

はまさしくこの国が一次産業を犠牲にし、輸出一辺倒の経済政策を突き進めてきた結果と言えるのでは

ないだろうか。我々には、至急かつ大胆にこの問題に取り組み改変する責任がある。

私たちは信州に暮らし、山(自然)を守りたいと思っております。やまに入り、放置され荒れてしまった

森を整備します。その森の木が国産健康木材として評価利用される技術を確立します。 また、整備

で得られる森の有機な物、炭などを地域の畑土に混入します。農薬や化成肥料で疲弊している土壌

の改良再生で安全で健康な食料の生産を確保します。 地方自身で暮らしを営める様な生産活動。

それが地産地消(国産材利用)の拡がりとなって、環境負荷の改善に役立てること。

それが エコテク信州

に連合する者の共有理念であります。 !!

・・・・・

信州カラマツ燻煙仕上げ

『 古代人に学ぶ 健康な住まい 』

私たちは日本の森林から生まれる癒しの素材、 天然木材に囲まれる‘健康な住まい’を提唱しています。

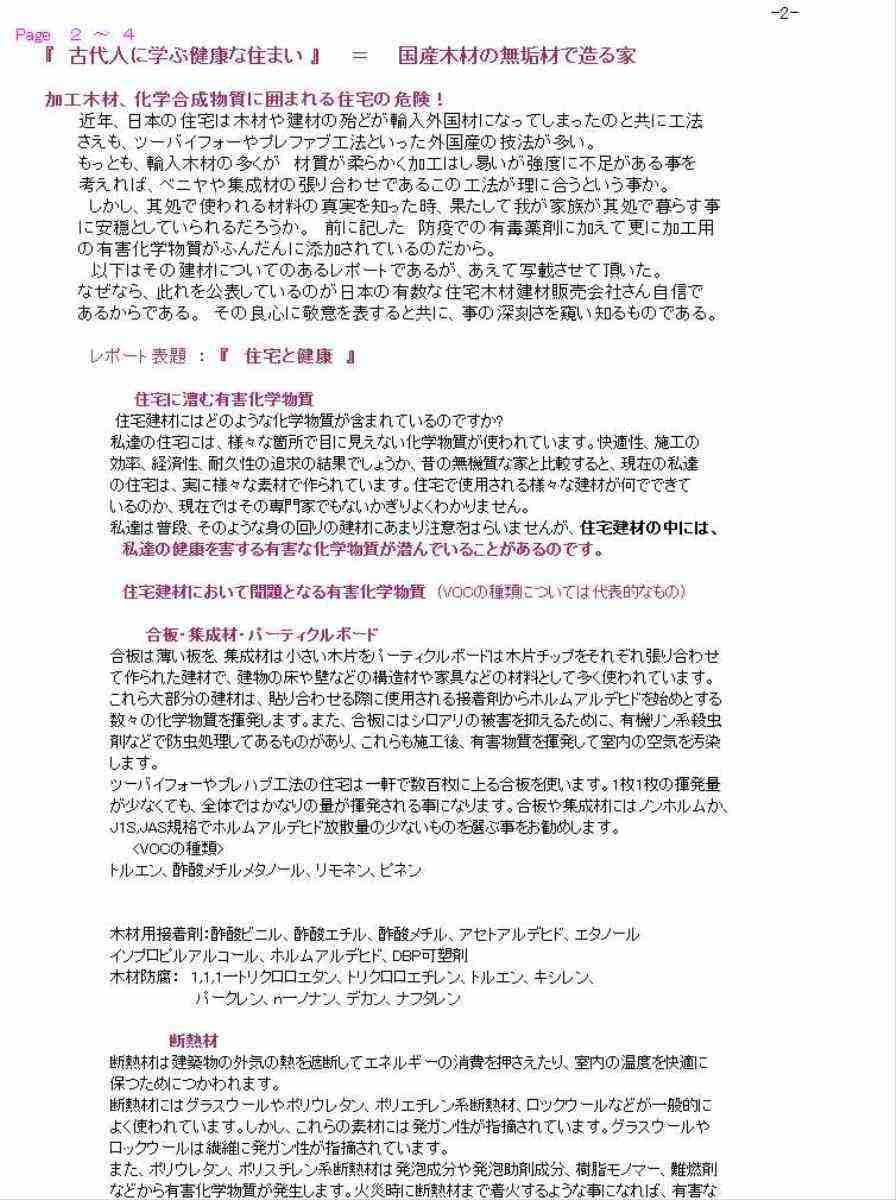

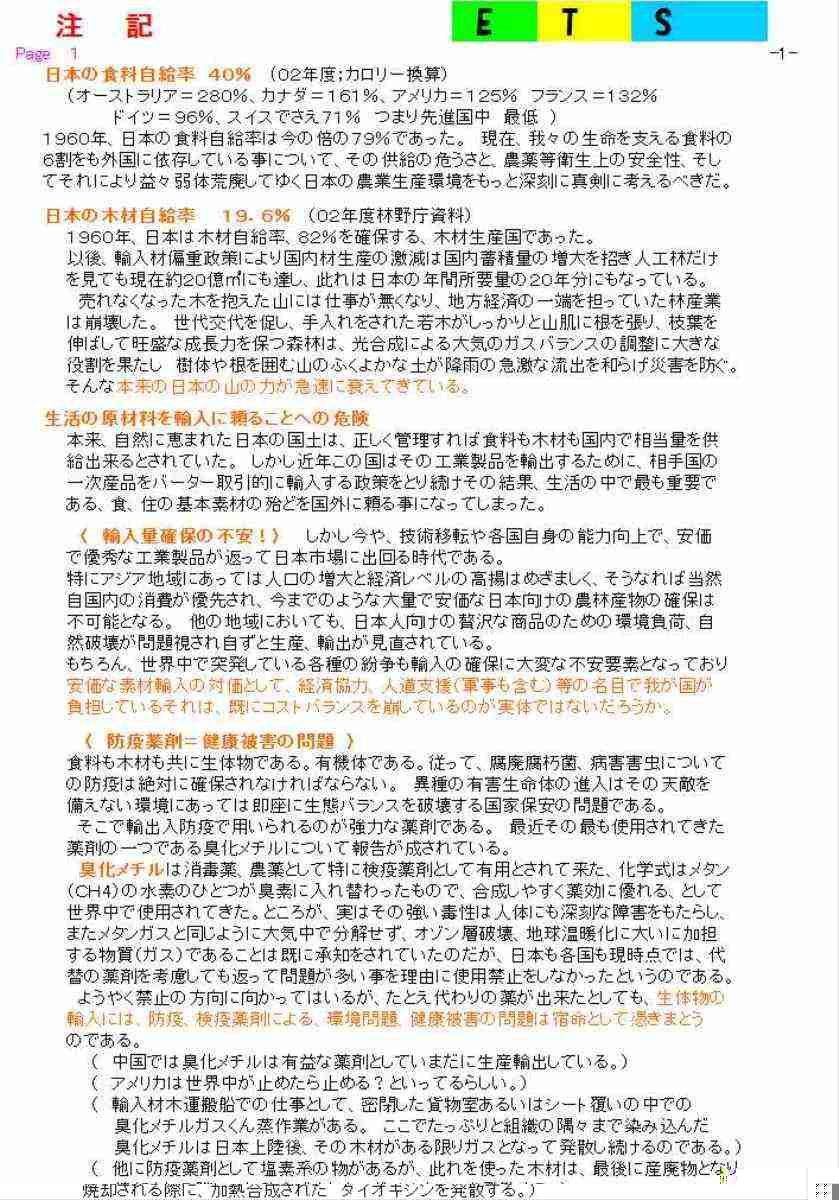

住宅展示場の風景であります。 近代的で美しく整ったデザイン、生活機能も 充実し一流メーカーが販売を競い合っています。

その一角での解体作業中の写真です。解体重機のオペレーターの言葉が耳に残りました。

「こういう家って壊しやすくっていいよな。何しろ殆どベニヤの貼り付けだし、柱だってツーバイフォーで細いから爪をちょっとひっかけりゃすぐ折れる。

ほんと簡単だよ! でも、一寸嫌なんだよね。このホコリを浴びると、眼はシパシパするし、しまいにゃ頭いたくなってくる。マスクとメガネじゃ

追いつかないんだよね!!」 見る間に産廃物専用のコンテナは満杯、リサイクル材はありません。

構造材、建材、内装材 見事にすべて外国産木材。柔らかく、癖も少ないので使い易いのでしょう。しかし、私たちの眼には、

臭化メチルなどの防腐、防虫、防疫薬剤のたっぷり染み込んだ、切り刻まれた無機質な材木とそれを張り合わせる化学合成の接着剤。

断熱材、床材、外壁材も全て石油化学製建材、まさしく、環境負荷物の象徴にしか見えません。

『 古代人に学ぶ 健康な住まい 』

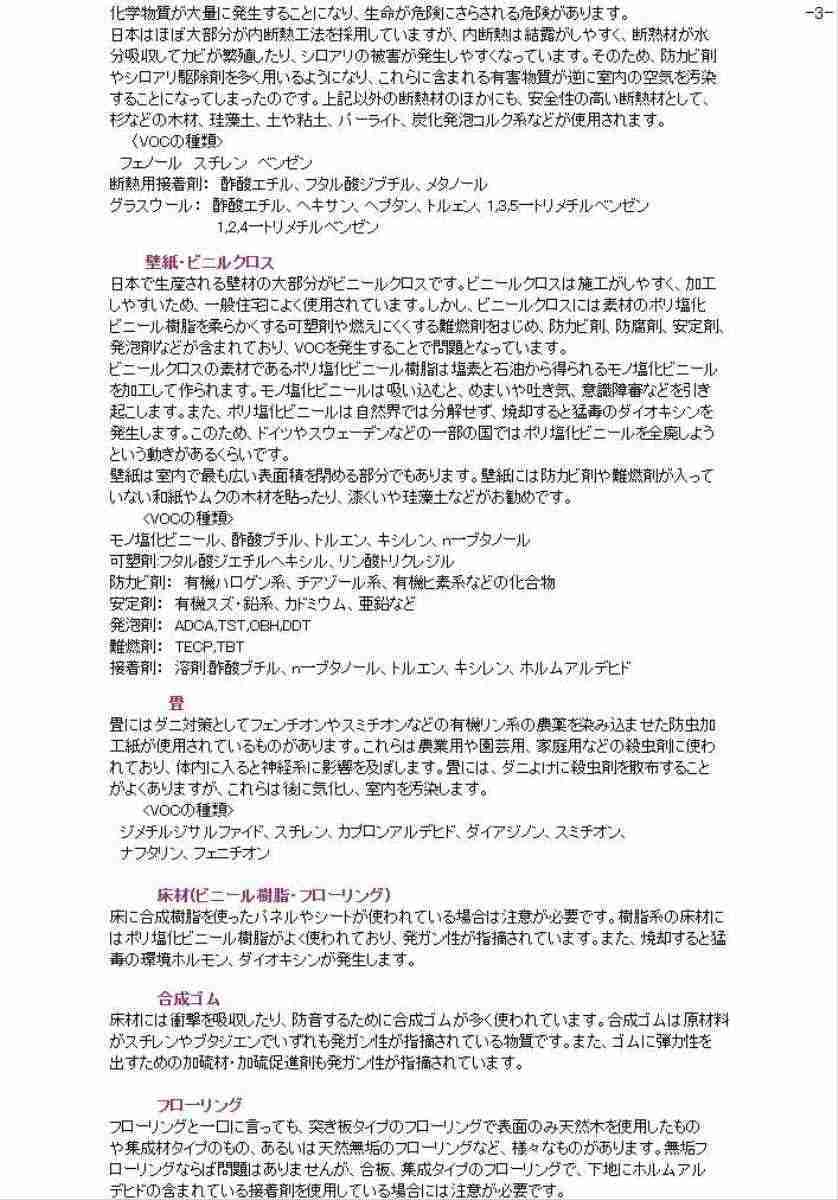

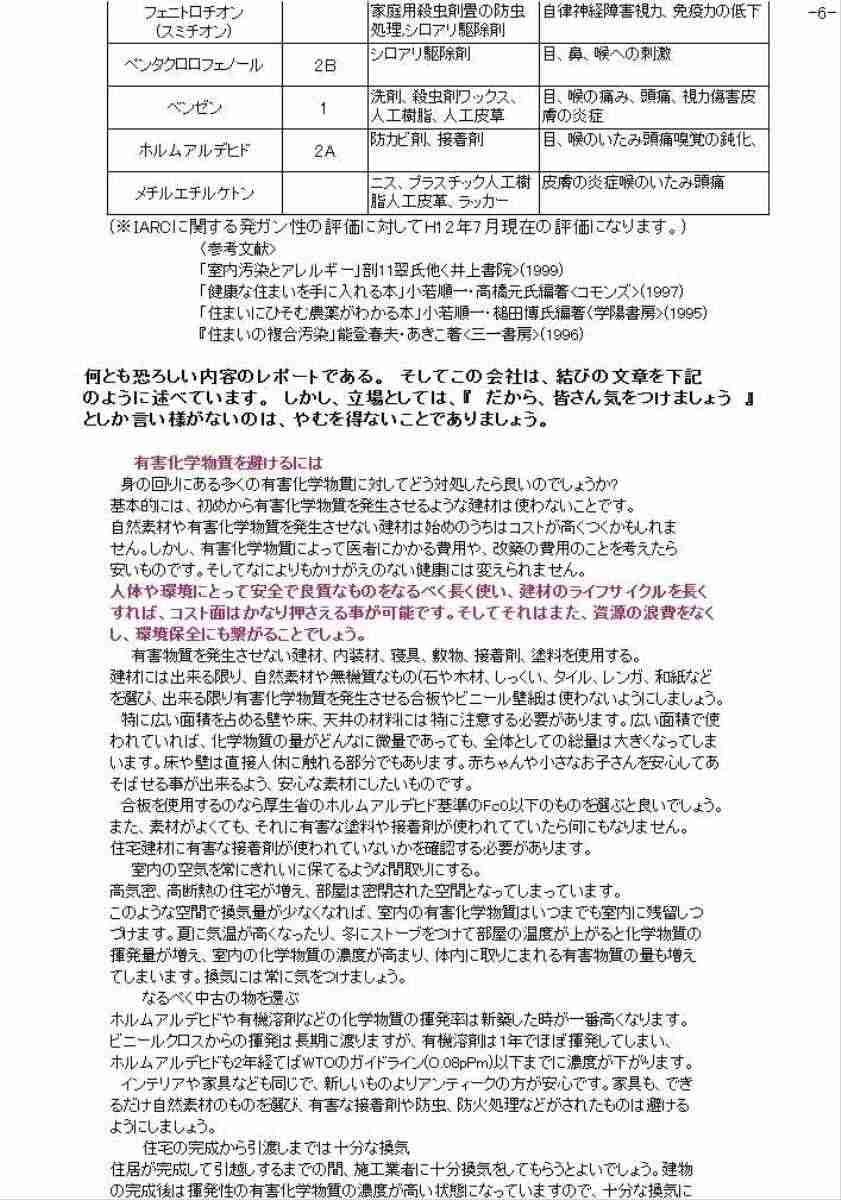

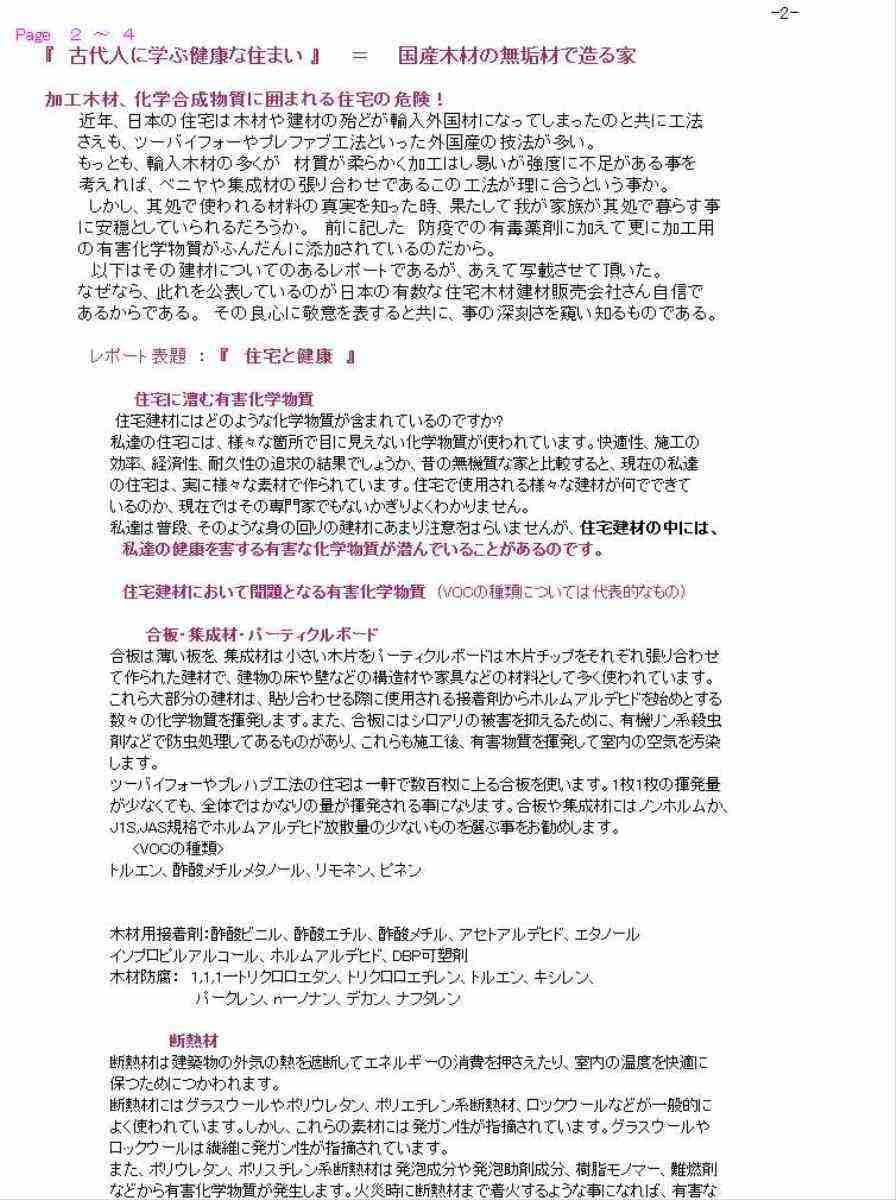

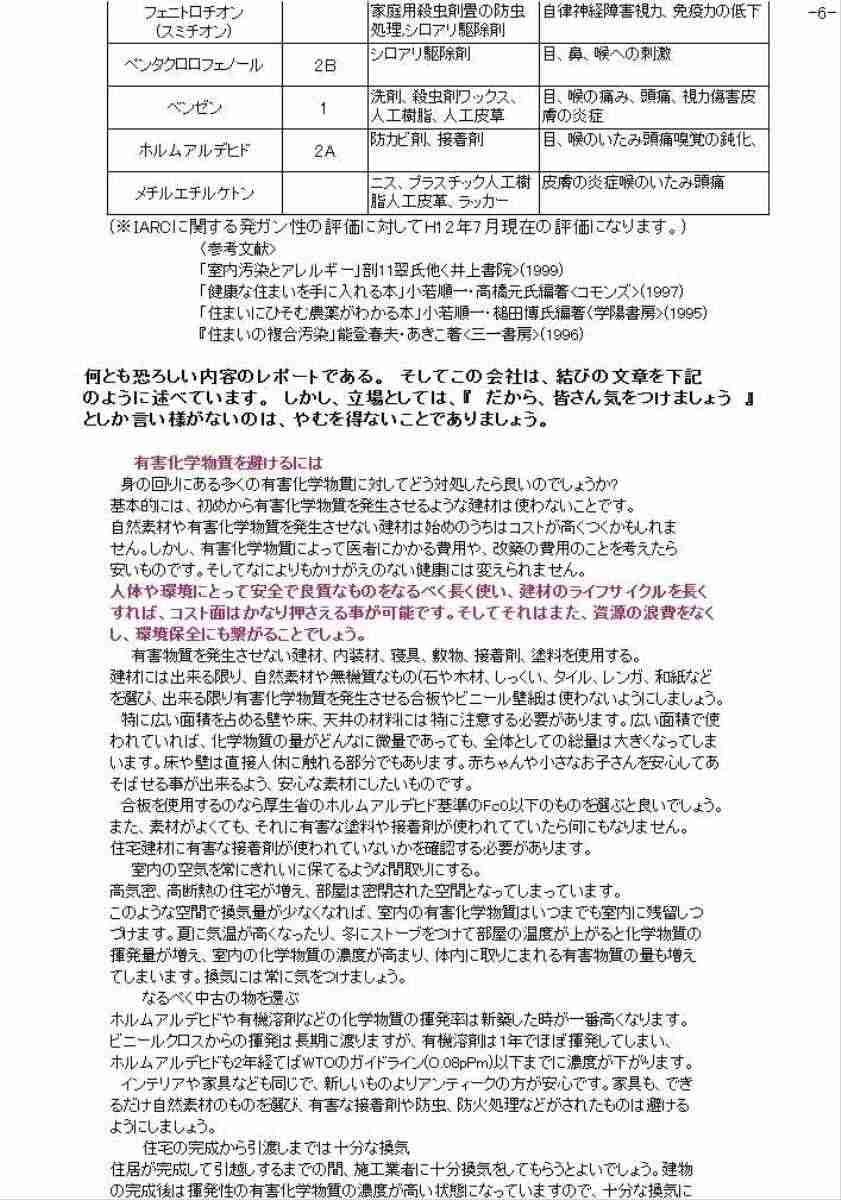

この写真は、北信州のりんご栽培農家のお宅です。

ご主人の『住まいへの想いがそのまま実現できた。どうぞ皆さんに紹介して下さい』とのお言葉で載せさせて頂きました。

平成16年5月竣工の築 二百年の家屋改築です。

・・・

この写真は、北信州のりんご栽培農家のお宅です。

ご主人の『住まいへの想いがそのまま実現できた。どうぞ皆さんに紹介して下さい』とのお言葉で載せさせて頂きました。

平成16年5月竣工の築 二百年の家屋改築です。

・・・

・・・代を継ぐこと二百年、冬、雪深く、夏には蒸し暑くなるこの地で、家族をどっしりと守り続けてきた藁葺きのこの家も

さすがに建替かな、ご主人は大工さんに相談しました。 しかし、二人は炉辺で見上げる煙に燻された太く黒くたくましい唐松と

赤松の梁がなんとも惜しくてなりません。 屋根だってしっかりしています。

そんな折、ご主人は新聞で、同じ囲炉裏で勲煙された古代の家屋にヒントを得た木材の乾燥技術を実現した記事を見ます。

早速大工さんに注文です。『この材木で弱ったところを取り替えてくれ、これでまたこの家の代が継げる。』

黒い部材が二百年の歴史を持つ、カラマツ,

赤松の構造です。慎重に仮受けし、平成の煌燻カラマツの柱、梁を

組み込みました。全くの無垢材です。古代の煌きと新たな煌燻のコントラストの妙に観る人皆言葉を失います。

塗り替えたシックイ壁に木目が美しく映えます。細工の細かい障子も活きかえりました。近年、カラマツは割れや狂い、

くせの強さを嫌われ、こなせる大工も少なくなりました。しかし、この仕事を終えた棟梁はすっかり自信を持ち、煌燻木材を使った

次の仕事を心待ちしているのです。

塗り替えたシックイ壁に木目が美しく映えます。細工の細かい障子も活きかえりました。近年、カラマツは割れや狂い、

くせの強さを嫌われ、こなせる大工も少なくなりました。しかし、この仕事を終えた棟梁はすっかり自信を持ち、煌燻木材を使った

次の仕事を心待ちしているのです。

完成を喜ぶご主人と、煌燻カラマツ

を実現した 古代人、菅岡社長です。

不思議なことに、燻煙でカラマツの松ヤニも性質を変えた様です。表面に出てきてべたべたしません。脱脂をしているわけではないので

木肌のつやも美しいまま。

ご主人は語ります。 『何よりも、孫や子供たちがこの全くの天然素材のよさを感じるのか自然に、此処に集まってくるのが嬉

しいねぇ。 小さい子供がなにも教えないのにいつの間にか靴下を脱いで木の床をゴロゴロ、命の喜びを楽しんでるのかねぇ。』

(ちなみに、最近幾人かの小児科の医師が天然木材の治療室でアトピーや喘息などシックハウス症候症の医療をはじめています。)

私たちは『 古代人に学ぶ 健康な住まい 』を提唱しています。

私たちは山に入ります。山を大事にします。そして山を生かす技術は古代人に学びます。

何故ならば、古代人から継ぐ科学は、我々人類が化石燃料の縛から解き放たれる重要な鍵である、バイオマステクノロジー

そのものなのですから。

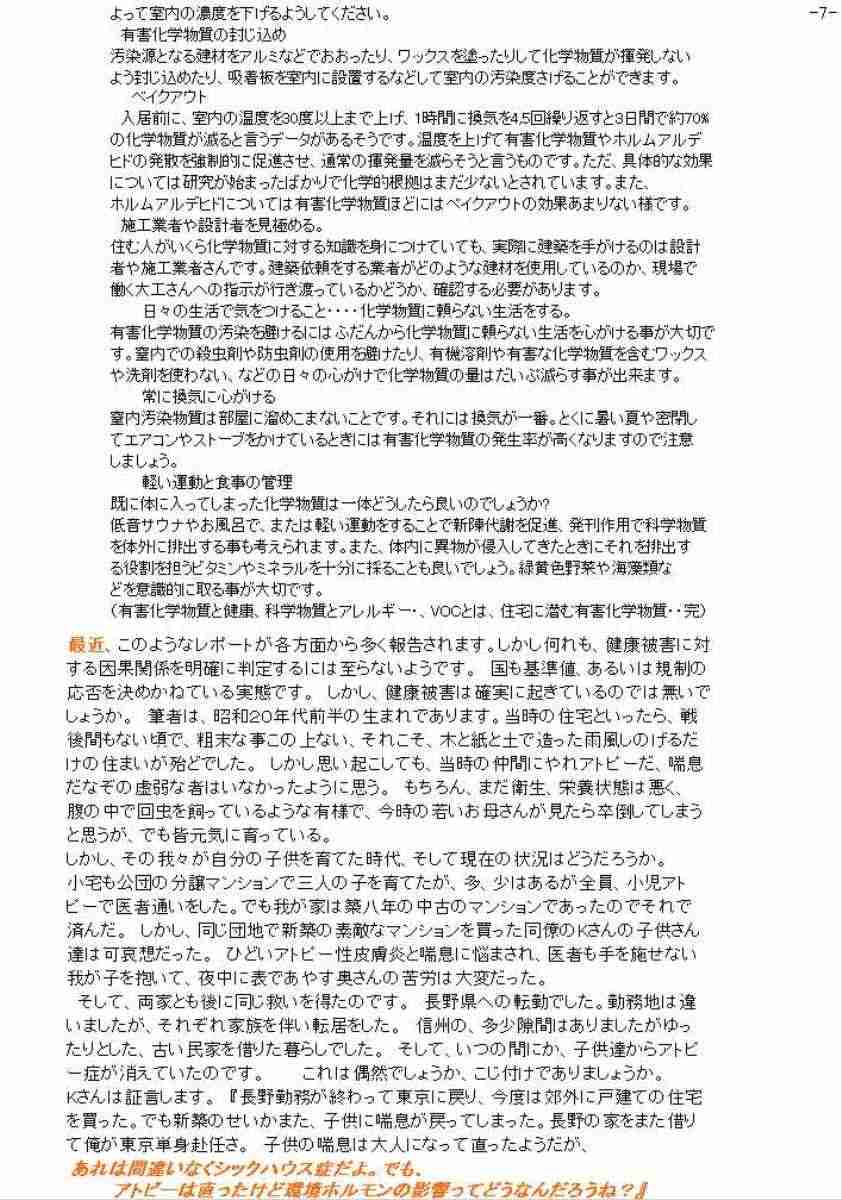

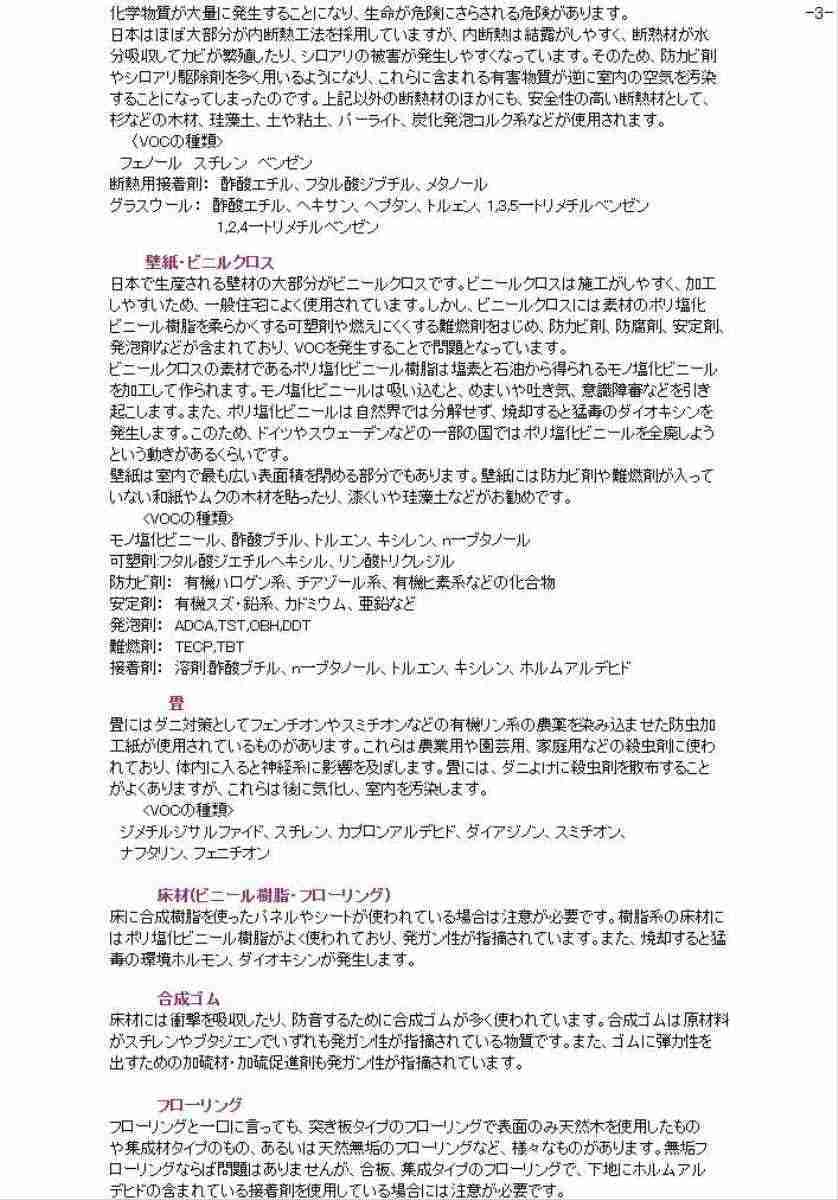

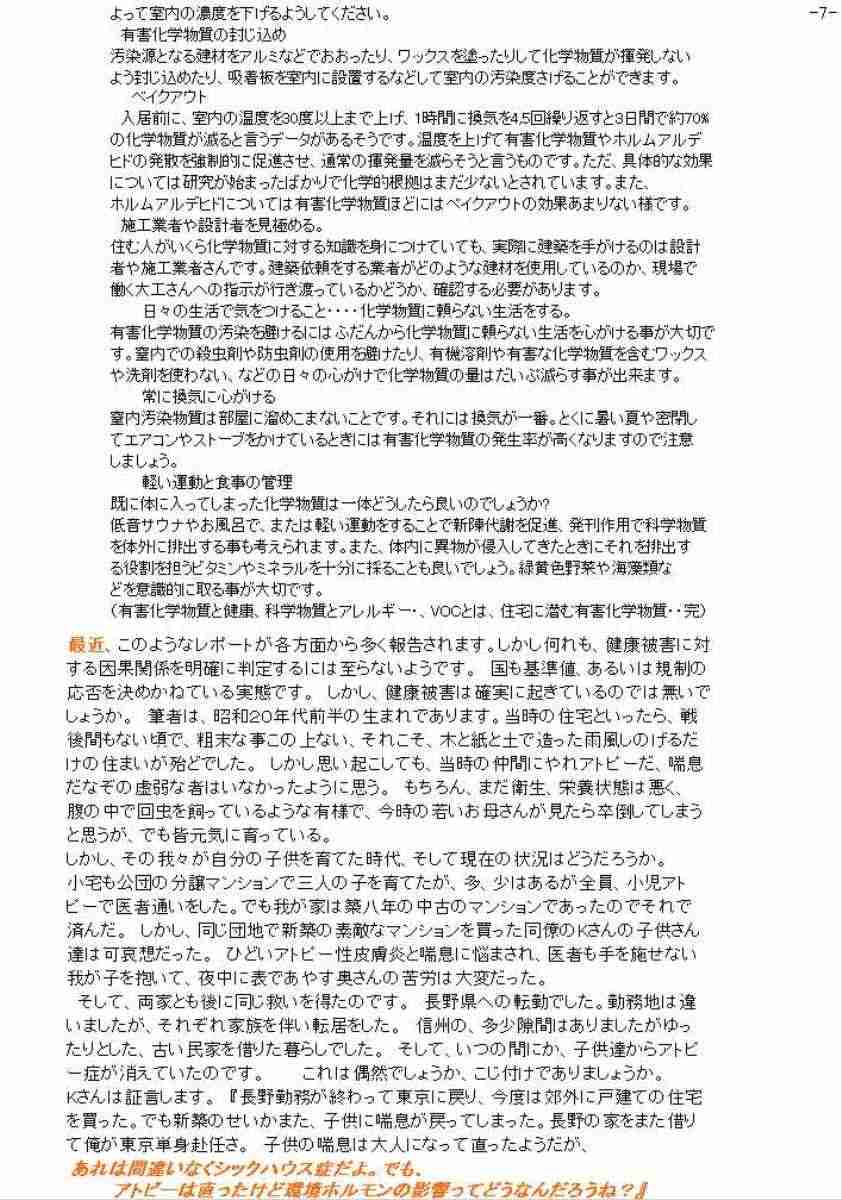

先輩たちが残してくれたカラマツ

が植林された信州の山です。

先輩たちが残してくれたカラマツ

が植林された信州の山です。

林道も整備されています。

‘時代の波’なぞと簡単な言葉で片付けられません。手入れを怠り苗木が密生したままのカラマツ林。

竹林ではありませんよ。自然に任せよ!なぞと云う学者もいますが、放置することは山の

死滅を招きます。保水も得られません。洪水など災害を生みます。

‘時代の波’なぞと簡単な言葉で片付けられません。手入れを怠り苗木が密生したままのカラマツ林。

竹林ではありませんよ。自然に任せよ!なぞと云う学者もいますが、放置することは山の

死滅を招きます。保水も得られません。洪水など災害を生みます。

間伐手入れをしたカラマツ林です。 しかし、根を張ったしっかりした

成木を育てる為には、更に間引きしなければなりません。

この間伐材を立派に建築材として使う為の技術を我々は習得しました。

この天然素材を使った本当の健康な住まいを皆様にご提供いたします。

信州の銘木 カラマツ の復権をかけて

カラマツ は、日本固有の樹種にて高い標高を植生域とするため、古来、信州の山

に多く自生しておりました。 硬く丈夫な特性を生かし、土木用材として、鉄道の枕

木、電柱、構造物の基礎杭、河川の護岸組材などに多用され、また、建築に於いても

柱、梁の構造材として、また美しい木目も内装材として好まれたものでした。

しかし、昨今、土木資材は殆どがコンクリート製品に替わってしまい、また建築用

材としても、安価な輸入木材や石油化学製品の新建材におされ、その利用度は正に低

迷しております。

特に、建築に使用するカラマツは、樹齢70年〜80年の成木にならないと割れや

捩れ、ヤニの滲出といった癖があり大工さんには嫌われますが、この癖のない、天然

の成木(天カラ)が入手し難くなったという事もあります。

かつての皆伐手法は自然の損壊を指摘された反省もありますが、山に入った先人達

は同時に、更なる子孫の繁栄を願って、黙々と次代のカラマツの苗木を植えたのであ

ります。 その若木を育てるための山の手入れが、山を守ることつまり、山の動植物、

空気、水の流れ、すべてを含めた生態系の保全であること。

その森から染み出てくる水が川となり、里の田や畑、そして人々の暮らしの精水とな

り、また豊かな森の保水力が、大雨の被害を和らげることにもなる調水の役割を果た

す事も、歴史の知恵として伝えたのであります。

我々は、その知恵を、その苦労を、その資産をしっかりと後継ぎしなければなりません。

カラマツの板目です。他の木にはない美しさ、風格です。

工芸品も引き立ちます。

信州のカラマツ山は、1940年頃から盛んに伐採、植林がされるようになりました。

そのカラマツがそろそろ成木樹齢を迎えるのでありますが、前出のごとくあまり需要が見

込めません。更に、そんな経済的な事情を反映して、本来行われなければいけない間伐等

の手入れが滞っている、大変残念な状況であります。

私達は、この状況を打開すべく、カラマツの需要の拡大を目指しております。

その為には

カラマツを使いやすい材木にすることができる加工技術の確立が必要でした。

カラマツの癖

木は伐採により生木から材木になると共に組成に変化が現れます。

組織内の自由水や結合水の乾燥による含水変化。成長応力といわれる木繊維に掛かって

いた内部応力(プレストレス)の解放。 包含樹脂(ヤニ)の変質による移動といった

動行により 割れ、捩れ、収縮、ヤニ発生 等の変状をきたします。

樹齢の若いカラマツは特にその変状が目立ち、大工さんからは 癖 として嫌われる

処です。しかしその癖とは、1000Mから1800M程に至る標高の乾燥、寒冷な高

山、しかも強風や吹雪にしばしば曝される厳しい成育環境で培われたもの。返ってその

ような厳しさに耐え、強烈な紫外線を浴びて旺盛な光合成、すなわち強靭な木繊維を形

成する逞しさ、零下30度でも木を凍らせない天然樹脂の化学成分の性能の豊かさを、

有難く使いこなしたい物であります。

ねじれ癖

癖のうちでも特に 捩れ は問題になります。構築物に寸法変化を起こし、見た目も

損ないます。 これは、カラマツが成長のおり、強風の刺激を受け、其れに抵抗する

為に応力を風向面のみによらず幹全体の繊維で発揮しようと、繊維の方向をスパイラル

状に配置する現象です。 この木が製材された後、繊維に溜まっていた内部応

力の解放により斜め方向の変形をおこす ねじれ となるのです。

カラマツのセルロースの鎖はスパイラル状の

繊維方向を描きます。

よほどの強風地に育った木なのでしょう

これほどのスパイラルは珍しい。丸太のまま使えば強靭な力を発揮します。

垂直な繊維方向の木もあります。

>カラマツの個性に適応し

カラマツをタフで美しい建築木材に仕上げる

古代人に学ぶ

燻 煙 乾 燥 技 術

樹木は生木のままでは材木になりません。生木中には生体を維持し成長

をするために必要な水分があります。しかし一旦伐採をされて木材とな

ると不要な物となり、返って腐敗菌など微生物の温床となり木を腐らせ

たり病害虫の発生を引き起こす原因になります。 また、生木のまま製

材をしても材中の水分の乾燥により変形のひどい材木となり使えないの

です。 やはり、何らかの方法でこの含水を除去する必要があるのです。

樹種や環境で水分の含有は様々ですが、国内で材木として使われる木で

多い物は、含水率110%以上の物もあります。カラマツは最も少ない樹種です

がそれでも60〜70%(生木含水率)の含水率です。

この水分の内、液体の状態にある自由水は比較的容易に排出されます

が、木細胞に吸着状態にある結合水は含水の30%弱ほどを占め、そ

の分離排出には相当の時間とエネルギーを必要とします。そして、そ

の結合水の乾燥の際に組織の体積変化(収縮)が発生するのです。木

材の癖といわれる、割れ、捩れはその体積変化が原因でもあります。

乾燥はかつては自然乾燥法が主でしたが、乾燥時間が長く、スペース

が大きく要る事。また乾燥中に木体中の残存水でかび等が出てしまう

事などにより最近は管理がし易い、人工乾燥を施す場合が多いようです。

カラマツは含水率は低いが、比重は重い木です。つまり木繊維が密で、

強度に優れているが、結合水の率も高く乾燥が容易でなく、割れなど

くせも出やすい。更に、前頁で示すように、厳しい生育環境で抱えて

しまった成長応力(内部応力)の解放や包含樹脂の多さも合わせ、

正直、扱いづらい との評価も甘受するところでありました。

しかし、我々は古代から続く日本の家屋を見つめ直すことでカラマツ

の希望を見出すことが出来たのです。

カラマツの個性に適応し、カラマツをタフで美しい建築木材にする事

ができる木材乾燥技術は、囲炉裏の煙で長い年月燻されて、2百年経

ってなお強度を増す、わらぶき屋根の古民家の柱、梁を構える

燻煙乾燥でありました。

木材の人工乾燥方法は現在、間接加熱法である、蒸気式や除湿式、減圧式,、或いは

高周波式などが実用化されています。最も多く採用されているのは、高温の水蒸気で

加温と調湿を行う蒸気式乾燥法のようですが、いずれも、単純に木材中の水分を抜き

取る、という技術であります。

燻煙乾燥法は、直接加熱式であり、燻材(樹木)を燃焼して得る熱と、同時に発生する

けむりを使うことで大きな利点を引き出す乾燥技術であります。

◎ 熱源がエコ

燻煙に使う燃材は100%天然の木屑、端切、枝葉等でなければなりません。

燻したけむりの成分が直接カラマツ材に作用し、互いの成分が反応結合、有

用成分として乾燥木材中(製品)に残り人に触れるからであります。

また、乾燥炉はシンプルな構造ですから、けむりを燻液で回収(有用物)し

ますが、一部は大気中に放出されます。万が一にも不純物の燃焼でダイオキシ

ンなど有害ガスの発生があってはなりません。 他の乾燥法では燃料として、

多量の石油やガス、電気を使います。しかし、燻煙乾燥ではあくまでも天然木

の燃焼(木質バイオマスエネルギー)であります。つまり、樹木の輪転輪廻:

エコロジーであります。 また、木工端材や伐採くず、枝や葉で良いので今ま

で廃材とされていた木を有効利用する訳ですから、燃料費が削減され極めて

エコノミカルでもあります。

◎ 熱伝導がテク

他の乾燥法は熱媒体として空気を加熱高温化し、炉内を対流させ乾燥材に

熱を伝えるる技術がほとんどです。しかし、空気は比熱、熱伝導度におい

て、熱媒体としては極めて効率の悪いもので、大変なエネルギーロスが生

じます。 また、乾燥材木の表面からのみの熱伝導なので、乾燥体の外側

と内部で、温度も、それに伴う乾燥度も不均衡な状態となり、材中に体積

変化の差、内部応力の発生等好からぬ影響が生じ、乾燥中に不要な不製材

を発生させます。(歩留まりの低下)

燻煙乾燥も基本的には燃焼が熱源ですが、実は炉内温度、乾燥材とその材中

の水分の加温の仕組みに大変複雑高度な発熱メカニズムがあるのです。

その第一は、燃焼エネルギーが直接乾燥に使われる熱放射であります。

木材を燃やして発生するエネルギーは放射熱(電磁波)となって炉内の乾燥体

直接当てられますから間接法のような熱交換ロスはありません。

第二に、燃焼熱エネルギーは炉内の空気の温度を上昇させ、燃焼ガスもこれに加わり

熱対流の媒体となりますが,。燻煙炉では不完全燃焼をさせるので、更に多種の炭素の

混じった有機ガス(三百種以上)と高濃度の水蒸気が渾然となり比熱効果の高い

炉内混合ガスとなります。 特にその効果を代表する物質は、浮遊炭素粒子で比熱の

低いことで、混合している空気の温度を短時間で上昇させます。また水蒸気は比熱の

高いことで混合ガスの温度低下を防ぐことになり、全体で上がり易く下がり難い

非常に効率の良い熱媒体ガスとなる訳です。

第三には炉内に浮遊、浸着している炭素粒子(カーボン素子)の

熱反応が加わる事であります。炭素粒子は、放射熱を浴び

て、黒体輻射熱を発し、乾燥炉内の高温環境を増幅させます。

更に、正にこのことをハイテクと言いたいところですが、色んな形で炉内にある炭

素(カーボン)は、燃焼による熱(電磁波)を受けて更に電磁高周波(波長7〜10

ミクロンの遠赤外線)を発振します。 この電磁高周波は木材中の水分に水の分子電

極運動による発熱を起こさせ、乾燥材内部からも発熱を得る事になり、それが、他の

乾燥法では得られない、熱伝導の均一性の問題を解決する技術となるのであります。

均一な熱伝導が、木材内部の乾燥バランスを保ち、材中の応力解放など物理的物性の

好転をもたらし、また、有機成分合成に必要な反応環境を与え有用な化学的物性を添

加する事は、他の乾燥法では得られない、燻煙ならではの乾燥効果と言えるのです。

そして、このシンプルな機械、設備で、省エネで高効率な熱伝導システムの燻煙乾

燥炉は、大容量で大量の乾燥処理を可能にし、乾燥コストの低減化を実現します。

◎ 木質成分の化学的変化がエコ

燻煙乾燥の化学反応はあくまでもエコロジ-(生態的)

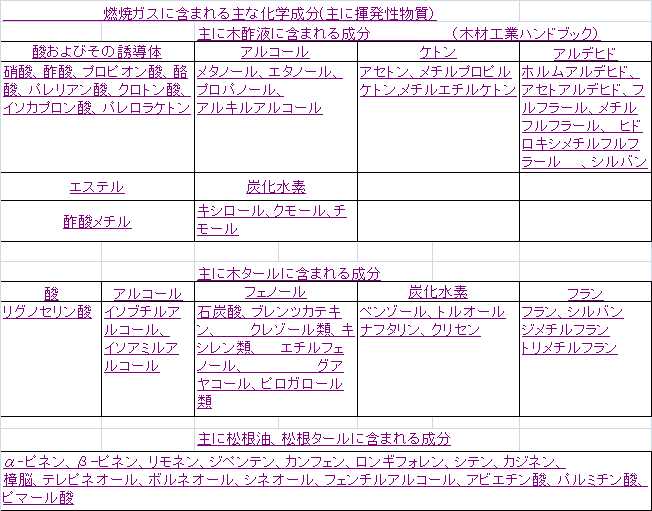

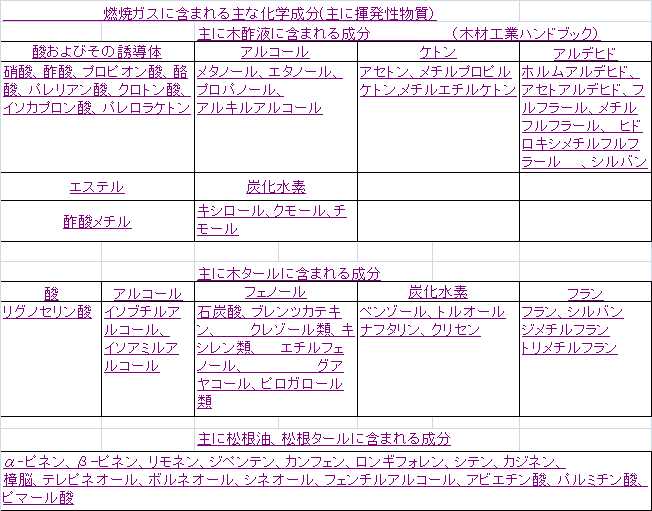

木材が燃焼するときに生成される熱分解生成物は数百種類ありますが、

燻煙乾燥法で行う燻し、つまり不完全燃焼での状況ではさらに複雑な成分

が含有されます。そのガス成分と、乾燥される木材の成分とが温度、湿度

電磁波、等の雰囲気を与えられて様々な物理的、化学的反応を起こしてい

るのが燻煙乾燥炉の内部であります。

まさに、ハイテクな化学プラントでありますが、素材はあくまで自然木材

ですので、生成物もやはり生体的であることはこの技法の特徴であります。

天然生木は生体防御の為、クスノキの樟脳が良く知られる様に、元々殺菌

や防虫に優れた幾多の成分を持っておりますが、生木でなくなることでその

成分が変質したり揮発してしまい、防御システムを失ってしまいます。

そこで、木材の防腐、防虫の化学処理が工業技術として行なわれています

が、強力な効果を求めて、天然では存在しない化学合成の成分の薬剤や、添

加剤、反応触媒を使うので健康や環境被害の問題が指摘されています。加工

法についてもくん蒸や圧力注入といった自己反応ではない、添加型表面処理

型で、効果範囲期間に限定があり、処理の繰り返しが必要となります。

燻煙乾燥炉内での反応生成物は自己反応型

先の表に見る様に、木の燃焼・燻しガスには、樟脳、クレゾール、ナフタリン

ホルマリン等、防腐防カビ防虫に必要な充分な有用成分が抽出、また新たに合成

されて混在してますが、その成分はもともと木の中にあったもの、または

木の成分が再合成されたもので、例えばカラマツに多い松脂を流動させる成分と

してテレピン油の存在は良く知られるものですが、その主成分のピネンが燻煙炉

の中で、温度や気圧、水蒸気等の反応条件(水熱反応)を与えられて 合成樟脳

の生成に至る事はその代表と言えます。他の生成物も、木体を形成する繊維素、

木質素、樹脂、樹脂酸などの三元素である炭素と酸素、水素が火と水と空気で化

学変化しただけの自己反応生成物で、塩素や臭素又は金属類とは全く関係しない

安全な物質しか在りません。

中には、アルデヒド類や樹脂酸などアレルギー物質とされるものも在りますが

その成分の質や量のバランスは自然界の摂理に適う形であり、人体を損なうよう

な心配はありません。

既に欧米では定着し、日本でも注目されてきた ウッド

セラピー(森林浴医療)の分野では、人間のストレスホルモンの抑制効果を示す

成分や、樹脂酸の複合体のロジンがタバコのニコチンの解毒作用を持つ物である

事等、数多くの有用物質が認められる研究報告も聞くところです。

乾燥エネルギーは水熱反応へ

これらの有効成分が燻煙乾燥炉で、乾燥される木材に材質分として組み込まれ

てゆく過程を説明いたしますと、くん煙乾燥温度の上昇システムにより木材本体

が高温になってくると、 まず木生体中に付着していた菌種菌核等微生物の細胞根

と食木害虫など寄生虫やその卵が熱殺され無菌状態になります。 同時に材木

中の水の水分子運動が盛んになり、自由水の木細胞間での移動が始まります。

移動は水熱作用で細胞や細胞壁を膨張、弛緩させその空隙を水蒸気移動、発散と

言う事になりますが、そのとき前出のような水熱反応で幾種もの反応物が生成さ

れ、自由水の抜けた空隙に留まります。また、水が抜け空隙化する時に、炉内の

混合ガスとの気相反応により、フェノール(C6H5OH・石炭酸)類、アルデヒド

等ガス成分が燻し込まれ充填しますが、此れは、

一旦乾燥した木細胞に再び水分

が浸入するスペースをなくす物理的な物質の置き換えになります。(WPC化)

そして次に特筆すべき以下の化学反応が実施されるのです。

これこそが、古代より継承する 燻しの化学技術といえます。

材木中の厄介もの 結合水 を排除する科学技術!

樹木の本体細胞や含有する多くの成分は水酸基(-OH)を持つ分子構造です。

この水酸基が活性を持ち水素結合で接触する水分と結合水を作り細胞中に吸着

します。 生木中は成長や生活に必要な水分ですが、材木となってしまってか

らは、その結合水の吸放出は材木の寸法変化を起こしたり、腐朽菌やカビを発

生させる厄介な物になります。 これを防ぐために、水酸基のHを他の基に

置き換える(非活性化)事が出来れば良いのですが、じつは、燻煙乾燥炉内で

はその置換が乾燥工程の中で自然に行われている事が解ったのです。

乾燥木材中では先ず自由水が熱反応、すなわち蒸発して、混合ガス成分が気相

反応し木組織内に浸潤してくる過程は前記しましたが、乾燥を更に進めると、次

には繊維飽和水とも言われる含水の30%を占める結合水の分離過程に入ります。

自由水の乾燥と違いこの水は細胞成分と化学的に結ばれているわけですから、

その分離は容易ではありません。

此れを無理に取り除く為に過度の高温を加えれば分離蒸発はしますが、当然同

時に繊維素や木質素など木細胞も熱分解してしまい、木材の性能を満足しなくな

ってしまいます。また、細胞体の成分遺失という事で細胞体そのものの構成を壊

す事になり、材の割れや変形は顕著になります。

或いは、自然乾燥の概念では、空気の湿度の蒸気圧との平衡含水率(日本では

11%〜23%)に至るまでの乾燥を、長い年月をかけ緩やかに行ない、その時、

次第に活性水酸基の非活性化(結晶化)が進行する事も認めらてはいますが、水

の吸放出は繰り返されるのでカビや腐朽の障害は起きる可能性があります。(管

理の不十分な古民家でかび臭い思いをする事もあります。) 特に繊維飽和水量

の多い日本のマツ類は自然乾燥での対応は難しいようです。

ところが

くん煙乾燥では炉内の炭素から発振する電磁高周波の働きも手伝って活発な

分子運動を続けている結合水が水酸基から次第に離脱、蒸発をしてゆきます

。このとき、水を失なった活性水酸基は他の成分に結合を求める事となり、

そこで既に燻しこまれている混合ガス成分の無水酢酸やホルムアルデヒド等

のアセチル基(‐CH3CO)やホルマール基(-CHO)等に置き換わる水素置換

反応を起こすのです。これは、アセチル化・ホルマール化等と呼ばれますが

、出来上がった成分は、不可逆な結晶質の成分で、以後は結合水を形成する

事のない安定した木材となる訳であります。

くん煙乾燥で水に不活性になった細胞の木材は、空中の湿気が高い時

は水分を吸い込みますが、結合水を形成しないので空気の乾燥と共に

これを速やかに放出します。 この材木を無垢木で使った建物に心地

良い特別な調湿効果をもたらす大事な性能であります。

更なる特徴は、結晶化した成分はそのまま、

防虫や防カビ、防腐薬になると言う事です。

シロアリやカビの餌だった木細胞が防除剤になってしまう化学技術!

シロアリなど食木虫はセルロース(生体高分子多糖類)等木細胞の(−OH)の

付いた成分を食べ消化管中の原虫がこれを酵素分解、養分化して生きていますが

アセチル基、ホルマール基等の付いた成分は分解出来ないので原虫が死に、虫も

養分が採れないので死んでしまいます。

薬毒のように劇的ではありませんが、餌

がないと言う生活環境を築けない状況で確実に害虫の駆除をしてしまうのです。

腐朽やカビも微生物の木細胞分解作用が基ですから、やはり非分解の基のついた

くん煙乾燥材では菌の繁殖が出来ない事になります。

木材の腐れやカビ、そして虫食い被害。建築材料としての弱点に対する防除

機能が、燻しの乾燥技術で、生態的に素材そのものとして組み込まれたこの

木材は安定した持続性を持ち、人体生理に優しく、また、製造に特段の装置

や薬剤材料を必要とする訳でも無いのでコストパフォーマンスにも優れた、

理想的な科学製品といえます。

マツヤニも大切な有用成分

:燻煙乾燥で木材の加工性も良くなります。

マツヤニは木の生体に重要な役割を持つ生体高分子物質で、ロジンと呼ばれる

樹脂酸や脂肪酸の集合体に精油であるテレピン油が加わり、強い粘性を持つ、

特にマツ類が多く分泌する樹脂です。樹木以外の天然物からはほとんど取れな

い貴重な物質で、含まれている成分はすべて人類に大いに有用で、薬用として

工業用としてまた殺菌、殺虫材として重用されています。しかし、材木となっ

た木からこれが現れると、加工の際のべたつきや、流動性が呈する変形、見た

目の不具合が欠点として評されてしまいます。

燻煙乾燥ではこの欠点も克服します。先ず粘性の元であるテレピン油は、水

熱反応(水蒸気)で分離されて合成樟脳等の原料とになりますし、その主成分

のピネンの芳香は人間の癒し成分でもあります。 ロジンの樹脂酸や脂肪酸は

分離されて、例えばアビエチン酸、レボピマール酸など其のままで薬効成分で

あるもの、また再合成してより安定した有用成分に変わる物もあり、全て木体

を守る大切な物質として残留します。 他の乾燥法のように‘脱脂’なぞと勿

体のない事はしません。

そうして変化した燻煙乾燥木材は、ヤニ癖の無い

加工のし易い材木に変身している事を職人さん達が認めています。

◎ 物理的物性変化がテク

木材、特にカラマツに関し癖として割れや変形をもよおす物理的物性について、

燻煙乾燥ではどうなるのか解明します。

乾燥による収縮・・一般の単に水を抜くだけの乾燥法では、水成分の抜けること

で細胞や細胞壁自体が収縮をする事になり、木体の組成を保てなくなり、変形が現れます。

しかし、燻煙乾燥では細胞中で水分のなくなった分、代替の成分が結合し

結晶質を組成します。また、細胞間にある樹脂成分もさまざまな反応、化成をしな

がら成分として組み込まれるので収縮の要素がかなり緩和されます。

更に、癖を引き起こす内部応力(成長応力)の解放について、燻煙乾燥炉内では

水熱による成分、組織の軟化手順が重要な役割を果たします。

木が成長応力を抱えてしまう過程は既に記してますが、その応力は木本体の細胞を

形成する成分、繊維素(セルロース、ヘミセルロース)と木質素(リグニン)の並

び方に包含されています。セルロースは木の成分の50%を占める繊維素で、木にか

かる外力に抵抗する主体的な役目を持ちます。ヘミセルロースはやはり繊維素で成

分量は20〜30%、セルロースの補助的、配力的な役目と配置をします。そして、木

質素であるリグニンは、繊維素の間に充填し繊維素を固定する接着剤的な働きをす

る成分で10〜30%の成分量です。

成長応力とは、そのセルロースとヘミセルロー

ス(繊維素)が曲がりや傾斜といった歪みを持った形で並び、その繊維素をリグニ

ンが無理やり固定していることで、常にその歪みを戻そうとする力(プレストレス)

を抱える仕組みです。 生体中はこの力が組織全体にバランスよく分布し、ばねの

ような働きをしますが、伐採で材木となると乾燥収縮などの刺激がきっかけとなっ

て、応力集中が起こり木組織の破壊(割れや捩れ)を伴う歪みの解放となってしま

います。

燻煙乾燥では乾燥木材中の水熱反応でリグニンとヘミセルロースだけが軟化点に

入る細胞軟化の状態を作ります。そこで固定を解かれたセルロースはその傾きや

歪みを減少させ、またヘミセルロースとリグニンの整合も実施されて組成が再構

築されるのです。

リグニンの熱による軟化点は乾燥状態で135〜235℃ですが、湿潤状態では

77〜110℃に下がります。ヘミセルロースも同様な性質を持つと考えられます。

ところがセルロースは乾燥状態で230〜250℃、湿潤状態でも220〜250℃とほと

んど差がありません。

くん煙乾燥ではこの軟化点の違いを重要に考えます。

セルロースは木の応力発揮の主体をなす繊維素ですから、乾燥温度による成分

の変性は許されません。熱分解に到る250℃以上は勿論、軟化点の温度も与えた

たくない物です。これに対しリグニンとヘミセルロースに関しては、軟化点以内

での熱変性では、再構築された組織に性能的な問題は生じません。

そこで、状態による軟化の様子をみると、乾燥状態でのリグニンは軟化の動性

が鈍く、適応温度域の上限点が235℃でセルロースの軟化温度域を犯してしまい

ます。これに対し、湿潤の状態では、リグニンの軟化点は77℃〜110℃でセルロ

ースの軟化温度の220℃に到る心配はありません。

くん煙乾燥では、生木の含水が充分ある状態から乾燥を開始します。その水分

が乾燥環境の湿潤状態を形成し、リグニンの軟化点を低温範囲に導き、熱による

木素材の劣化の心配の無い内部応力の解放を実施しようとする技法ですから、反

応は非常に穏やかで時間もかかりますが乾燥温度の設定を100℃以内とします。

穏やかな反応は、水熱による化学反応も同様で全体に行き渡らせる為には、や

はり長時間(二週間を要する場合もあります)を要する訳で、その様な環境を維

持出来る反応炉は燻煙乾燥炉しかありません。

燻煙乾燥は

古代から学んだ日本の優しく賢い 木材加工技術です。

燻煙熱処理は元は、古代人が、炭焼きや囲炉裏のけむりを使う木との対話か

ら始まった技術です。ですから、機械や装置は要らないが、自然の木と、火

と、水とたっぷりな時間だけは必要です。

まさしく、スローマテリアル、スローライフであります。

我々の燻煙乾燥炉はカラマツを燻し終えるのに二週間もの時間をかけます。

囲炉裏のけむりでは何年も掛かるところですが、その、物性変化や化学変化

の反応環境を最大限整えても、やはりカラマツが自ら反応変質する時間が必

要なのであります。そうした全くの生態現象としての乾燥木材だから、人間

に与える生理的な不整合は心配ないことが説明できるのです。

そして、この木材は当然、使用後処理に於いても自然廃材としてリサイク

ルにも焼却処分にも全く問題はありません。環境負荷(ウッドマイルズ)の

低減を実現します。人の住まいに安全と安心と健康を実現するのであります。

おわり

補足リポートとして‘注記’を添えます。

ご来訪有難うございました。

ご感想やご購入のメールはこちらです

‘トップページへ’

Ecology & Technology from Shinsyu

いま、世界中で起きている環境破壊は既に地球規模の深刻さを警告されているが、その解決への

道はいまだ確立に程遠い。日本においても、世界最先端の工業技術社会を構築してきた過程であらゆる

環境問題を引き起こし、対応に莫大なエネルギーを投じてきた。 そして現在そのあり方を問われている

ものに、世界一豊かと言われる食文化が引き起こすフードマイレージ、そしてかつてはウサギ小屋と揶揄

されながらも充実の度を増してきた住宅にまつわる ウッドマイルズなど環境負荷値の問題がある。最近

のデータでは、その負荷値は、世界中の主要国に比べて実に4倍から10倍もの高さを示しており、それ

はまさしくこの国が一次産業を犠牲にし、輸出一辺倒の経済政策を突き進めてきた結果と言えるのでは

ないだろうか。我々には、至急かつ大胆にこの問題に取り組み改変する責任がある。

私たちは信州に暮らし、山(自然)を守りたいと思っております。やまに入り、放置され荒れてしまった

森を整備します。その森の木が国産健康木材として評価利用される技術を確立します。 また、整備

で得られる森の有機な物、炭などを地域の畑土に混入します。農薬や化成肥料で疲弊している土壌

の改良再生で安全で健康な食料の生産を確保します。 地方自身で暮らしを営める様な生産活動。

それが地産地消(国産材利用)の拡がりとなって、環境負荷の改善に役立てること。

それが エコテク信州

に連合する者の共有理念であります。 !!

・・・・・

信州カラマツ燻煙仕上げ

『 古代人に学ぶ 健康な住まい 』

私たちは日本の森林から生まれる癒しの素材、 天然木材に囲まれる‘健康な住まい’を提唱しています。

住宅展示場の風景であります。 近代的で美しく整ったデザイン、生活機能も 充実し一流メーカーが販売を競い合っています。

「こういう家って壊しやすくっていいよな。何しろ殆どベニヤの貼り付けだし、柱だってツーバイフォーで細いから爪をちょっとひっかけりゃすぐ折れる。 ほんと簡単だよ! でも、一寸嫌なんだよね。このホコリを浴びると、眼はシパシパするし、しまいにゃ頭いたくなってくる。マスクとメガネじゃ 追いつかないんだよね!!」 見る間に産廃物専用のコンテナは満杯、リサイクル材はありません。 構造材、建材、内装材 見事にすべて外国産木材。柔らかく、癖も少ないので使い易いのでしょう。しかし、私たちの眼には、 臭化メチルなどの防腐、防虫、防疫薬剤のたっぷり染み込んだ、切り刻まれた無機質な材木とそれを張り合わせる化学合成の接着剤。 断熱材、床材、外壁材も全て石油化学製建材、まさしく、環境負荷物の象徴にしか見えません。

『 古代人に学ぶ 健康な住まい 』

この写真は、北信州のりんご栽培農家のお宅です。

ご主人の『住まいへの想いがそのまま実現できた。どうぞ皆さんに紹介して下さい』とのお言葉で載せさせて頂きました。

平成16年5月竣工の築 二百年の家屋改築です。

・・・

この写真は、北信州のりんご栽培農家のお宅です。

ご主人の『住まいへの想いがそのまま実現できた。どうぞ皆さんに紹介して下さい』とのお言葉で載せさせて頂きました。

平成16年5月竣工の築 二百年の家屋改築です。

・・・

・・・代を継ぐこと二百年、冬、雪深く、夏には蒸し暑くなるこの地で、家族をどっしりと守り続けてきた藁葺きのこの家も

さすがに建替かな、ご主人は大工さんに相談しました。 しかし、二人は炉辺で見上げる煙に燻された太く黒くたくましい唐松と

赤松の梁がなんとも惜しくてなりません。 屋根だってしっかりしています。

そんな折、ご主人は新聞で、同じ囲炉裏で勲煙された古代の家屋にヒントを得た木材の乾燥技術を実現した記事を見ます。

早速大工さんに注文です。『この材木で弱ったところを取り替えてくれ、これでまたこの家の代が継げる。』

黒い部材が二百年の歴史を持つ、カラマツ,

赤松の構造です。慎重に仮受けし、平成の煌燻カラマツの柱、梁を

組み込みました。全くの無垢材です。古代の煌きと新たな煌燻のコントラストの妙に観る人皆言葉を失います。

塗り替えたシックイ壁に木目が美しく映えます。細工の細かい障子も活きかえりました。近年、カラマツは割れや狂い、

くせの強さを嫌われ、こなせる大工も少なくなりました。しかし、この仕事を終えた棟梁はすっかり自信を持ち、煌燻木材を使った

次の仕事を心待ちしているのです。

塗り替えたシックイ壁に木目が美しく映えます。細工の細かい障子も活きかえりました。近年、カラマツは割れや狂い、

くせの強さを嫌われ、こなせる大工も少なくなりました。しかし、この仕事を終えた棟梁はすっかり自信を持ち、煌燻木材を使った

次の仕事を心待ちしているのです。

完成を喜ぶご主人と、煌燻カラマツ

を実現した 古代人、菅岡社長です。

不思議なことに、燻煙でカラマツの松ヤニも性質を変えた様です。表面に出てきてべたべたしません。脱脂をしているわけではないので

木肌のつやも美しいまま。

ご主人は語ります。 『何よりも、孫や子供たちがこの全くの天然素材のよさを感じるのか自然に、此処に集まってくるのが嬉

しいねぇ。 小さい子供がなにも教えないのにいつの間にか靴下を脱いで木の床をゴロゴロ、命の喜びを楽しんでるのかねぇ。』

(ちなみに、最近幾人かの小児科の医師が天然木材の治療室でアトピーや喘息などシックハウス症候症の医療をはじめています。)

私たちは『 古代人に学ぶ 健康な住まい 』を提唱しています。

私たちは山に入ります。山を大事にします。そして山を生かす技術は古代人に学びます。 何故ならば、古代人から継ぐ科学は、我々人類が化石燃料の縛から解き放たれる重要な鍵である、バイオマステクノロジー そのものなのですから。

林道も整備されています。

‘時代の波’なぞと簡単な言葉で片付けられません。手入れを怠り苗木が密生したままのカラマツ林。

竹林ではありませんよ。自然に任せよ!なぞと云う学者もいますが、放置することは山の

死滅を招きます。保水も得られません。洪水など災害を生みます。

‘時代の波’なぞと簡単な言葉で片付けられません。手入れを怠り苗木が密生したままのカラマツ林。

竹林ではありませんよ。自然に任せよ!なぞと云う学者もいますが、放置することは山の

死滅を招きます。保水も得られません。洪水など災害を生みます。

間伐手入れをしたカラマツ林です。 しかし、根を張ったしっかりした

成木を育てる為には、更に間引きしなければなりません。

この間伐材を立派に建築材として使う為の技術を我々は習得しました。

この天然素材を使った本当の健康な住まいを皆様にご提供いたします。

信州の銘木 カラマツ の復権をかけて

カラマツ は、日本固有の樹種にて高い標高を植生域とするため、古来、信州の山 に多く自生しておりました。 硬く丈夫な特性を生かし、土木用材として、鉄道の枕 木、電柱、構造物の基礎杭、河川の護岸組材などに多用され、また、建築に於いても 柱、梁の構造材として、また美しい木目も内装材として好まれたものでした。 しかし、昨今、土木資材は殆どがコンクリート製品に替わってしまい、また建築用 材としても、安価な輸入木材や石油化学製品の新建材におされ、その利用度は正に低 迷しております。 特に、建築に使用するカラマツは、樹齢70年〜80年の成木にならないと割れや 捩れ、ヤニの滲出といった癖があり大工さんには嫌われますが、この癖のない、天然 の成木(天カラ)が入手し難くなったという事もあります。

かつての皆伐手法は自然の損壊を指摘された反省もありますが、山に入った先人達 は同時に、更なる子孫の繁栄を願って、黙々と次代のカラマツの苗木を植えたのであ ります。 その若木を育てるための山の手入れが、山を守ることつまり、山の動植物、 空気、水の流れ、すべてを含めた生態系の保全であること。 その森から染み出てくる水が川となり、里の田や畑、そして人々の暮らしの精水とな り、また豊かな森の保水力が、大雨の被害を和らげることにもなる調水の役割を果た す事も、歴史の知恵として伝えたのであります。

我々は、その知恵を、その苦労を、その資産をしっかりと後継ぎしなければなりません。

カラマツの板目です。他の木にはない美しさ、風格です。

工芸品も引き立ちます。

信州のカラマツ山は、1940年頃から盛んに伐採、植林がされるようになりました。 そのカラマツがそろそろ成木樹齢を迎えるのでありますが、前出のごとくあまり需要が見 込めません。更に、そんな経済的な事情を反映して、本来行われなければいけない間伐等 の手入れが滞っている、大変残念な状況であります。

私達は、この状況を打開すべく、カラマツの需要の拡大を目指しております。

その為には カラマツを使いやすい材木にすることができる加工技術の確立が必要でした。

カラマツの癖

木は伐採により生木から材木になると共に組成に変化が現れます。 組織内の自由水や結合水の乾燥による含水変化。成長応力といわれる木繊維に掛かって いた内部応力(プレストレス)の解放。 包含樹脂(ヤニ)の変質による移動といった 動行により 割れ、捩れ、収縮、ヤニ発生 等の変状をきたします。 樹齢の若いカラマツは特にその変状が目立ち、大工さんからは 癖 として嫌われる 処です。しかしその癖とは、1000Mから1800M程に至る標高の乾燥、寒冷な高 山、しかも強風や吹雪にしばしば曝される厳しい成育環境で培われたもの。返ってその ような厳しさに耐え、強烈な紫外線を浴びて旺盛な光合成、すなわち強靭な木繊維を形 成する逞しさ、零下30度でも木を凍らせない天然樹脂の化学成分の性能の豊かさを、 有難く使いこなしたい物であります。

ねじれ癖

癖のうちでも特に 捩れ は問題になります。構築物に寸法変化を起こし、見た目も 損ないます。 これは、カラマツが成長のおり、強風の刺激を受け、其れに抵抗する 為に応力を風向面のみによらず幹全体の繊維で発揮しようと、繊維の方向をスパイラル 状に配置する現象です。 この木が製材された後、繊維に溜まっていた内部応 力の解放により斜め方向の変形をおこす ねじれ となるのです。

カラマツのセルロースの鎖はスパイラル状の 繊維方向を描きます。

よほどの強風地に育った木なのでしょう これほどのスパイラルは珍しい。丸太のまま使えば強靭な力を発揮します。

垂直な繊維方向の木もあります。

>カラマツの個性に適応し カラマツをタフで美しい建築木材に仕上げる 古代人に学ぶ

燻 煙 乾 燥 技 術

樹木は生木のままでは材木になりません。生木中には生体を維持し成長 をするために必要な水分があります。しかし一旦伐採をされて木材とな ると不要な物となり、返って腐敗菌など微生物の温床となり木を腐らせ たり病害虫の発生を引き起こす原因になります。 また、生木のまま製 材をしても材中の水分の乾燥により変形のひどい材木となり使えないの です。 やはり、何らかの方法でこの含水を除去する必要があるのです。 樹種や環境で水分の含有は様々ですが、国内で材木として使われる木で 多い物は、含水率110%以上の物もあります。カラマツは最も少ない樹種です がそれでも60〜70%(生木含水率)の含水率です。

この水分の内、液体の状態にある自由水は比較的容易に排出されます が、木細胞に吸着状態にある結合水は含水の30%弱ほどを占め、そ の分離排出には相当の時間とエネルギーを必要とします。そして、そ の結合水の乾燥の際に組織の体積変化(収縮)が発生するのです。木 材の癖といわれる、割れ、捩れはその体積変化が原因でもあります。 乾燥はかつては自然乾燥法が主でしたが、乾燥時間が長く、スペース が大きく要る事。また乾燥中に木体中の残存水でかび等が出てしまう 事などにより最近は管理がし易い、人工乾燥を施す場合が多いようです。

カラマツは含水率は低いが、比重は重い木です。つまり木繊維が密で、 強度に優れているが、結合水の率も高く乾燥が容易でなく、割れなど くせも出やすい。更に、前頁で示すように、厳しい生育環境で抱えて しまった成長応力(内部応力)の解放や包含樹脂の多さも合わせ、 正直、扱いづらい との評価も甘受するところでありました。

しかし、我々は古代から続く日本の家屋を見つめ直すことでカラマツ の希望を見出すことが出来たのです。 カラマツの個性に適応し、カラマツをタフで美しい建築木材にする事 ができる木材乾燥技術は、囲炉裏の煙で長い年月燻されて、2百年経 ってなお強度を増す、わらぶき屋根の古民家の柱、梁を構える

燻煙乾燥でありました。

木材の人工乾燥方法は現在、間接加熱法である、蒸気式や除湿式、減圧式,、或いは 高周波式などが実用化されています。最も多く採用されているのは、高温の水蒸気で 加温と調湿を行う蒸気式乾燥法のようですが、いずれも、単純に木材中の水分を抜き 取る、という技術であります。

燻煙乾燥法は、直接加熱式であり、燻材(樹木)を燃焼して得る熱と、同時に発生する けむりを使うことで大きな利点を引き出す乾燥技術であります。

◎ 熱源がエコ

燻煙に使う燃材は100%天然の木屑、端切、枝葉等でなければなりません。 燻したけむりの成分が直接カラマツ材に作用し、互いの成分が反応結合、有 用成分として乾燥木材中(製品)に残り人に触れるからであります。 また、乾燥炉はシンプルな構造ですから、けむりを燻液で回収(有用物)し ますが、一部は大気中に放出されます。万が一にも不純物の燃焼でダイオキシ ンなど有害ガスの発生があってはなりません。 他の乾燥法では燃料として、 多量の石油やガス、電気を使います。しかし、燻煙乾燥ではあくまでも天然木 の燃焼(木質バイオマスエネルギー)であります。つまり、樹木の輪転輪廻: エコロジーであります。 また、木工端材や伐採くず、枝や葉で良いので今ま で廃材とされていた木を有効利用する訳ですから、燃料費が削減され極めて エコノミカルでもあります。

◎ 熱伝導がテク

他の乾燥法は熱媒体として空気を加熱高温化し、炉内を対流させ乾燥材に 熱を伝えるる技術がほとんどです。しかし、空気は比熱、熱伝導度におい て、熱媒体としては極めて効率の悪いもので、大変なエネルギーロスが生 じます。 また、乾燥材木の表面からのみの熱伝導なので、乾燥体の外側 と内部で、温度も、それに伴う乾燥度も不均衡な状態となり、材中に体積 変化の差、内部応力の発生等好からぬ影響が生じ、乾燥中に不要な不製材 を発生させます。(歩留まりの低下)

燻煙乾燥も基本的には燃焼が熱源ですが、実は炉内温度、乾燥材とその材中 の水分の加温の仕組みに大変複雑高度な発熱メカニズムがあるのです。

その第一は、燃焼エネルギーが直接乾燥に使われる熱放射であります。 木材を燃やして発生するエネルギーは放射熱(電磁波)となって炉内の乾燥体 直接当てられますから間接法のような熱交換ロスはありません。

第二に、燃焼熱エネルギーは炉内の空気の温度を上昇させ、燃焼ガスもこれに加わり 熱対流の媒体となりますが,。燻煙炉では不完全燃焼をさせるので、更に多種の炭素の 混じった有機ガス(三百種以上)と高濃度の水蒸気が渾然となり比熱効果の高い 炉内混合ガスとなります。 特にその効果を代表する物質は、浮遊炭素粒子で比熱の 低いことで、混合している空気の温度を短時間で上昇させます。また水蒸気は比熱の 高いことで混合ガスの温度低下を防ぐことになり、全体で上がり易く下がり難い 非常に効率の良い熱媒体ガスとなる訳です。

第三には炉内に浮遊、浸着している炭素粒子(カーボン素子)の 熱反応が加わる事であります。炭素粒子は、放射熱を浴び て、黒体輻射熱を発し、乾燥炉内の高温環境を増幅させます。

更に、正にこのことをハイテクと言いたいところですが、色んな形で炉内にある炭 素(カーボン)は、燃焼による熱(電磁波)を受けて更に電磁高周波(波長7〜10 ミクロンの遠赤外線)を発振します。 この電磁高周波は木材中の水分に水の分子電 極運動による発熱を起こさせ、乾燥材内部からも発熱を得る事になり、それが、他の 乾燥法では得られない、熱伝導の均一性の問題を解決する技術となるのであります。

均一な熱伝導が、木材内部の乾燥バランスを保ち、材中の応力解放など物理的物性の 好転をもたらし、また、有機成分合成に必要な反応環境を与え有用な化学的物性を添 加する事は、他の乾燥法では得られない、燻煙ならではの乾燥効果と言えるのです。

そして、このシンプルな機械、設備で、省エネで高効率な熱伝導システムの燻煙乾 燥炉は、大容量で大量の乾燥処理を可能にし、乾燥コストの低減化を実現します。

◎ 木質成分の化学的変化がエコ

燻煙乾燥の化学反応はあくまでもエコロジ-(生態的)

木材が燃焼するときに生成される熱分解生成物は数百種類ありますが、 燻煙乾燥法で行う燻し、つまり不完全燃焼での状況ではさらに複雑な成分 が含有されます。そのガス成分と、乾燥される木材の成分とが温度、湿度 電磁波、等の雰囲気を与えられて様々な物理的、化学的反応を起こしてい るのが燻煙乾燥炉の内部であります。

まさに、ハイテクな化学プラントでありますが、素材はあくまで自然木材 ですので、生成物もやはり生体的であることはこの技法の特徴であります。

天然生木は生体防御の為、クスノキの樟脳が良く知られる様に、元々殺菌 や防虫に優れた幾多の成分を持っておりますが、生木でなくなることでその 成分が変質したり揮発してしまい、防御システムを失ってしまいます。 そこで、木材の防腐、防虫の化学処理が工業技術として行なわれています が、強力な効果を求めて、天然では存在しない化学合成の成分の薬剤や、添 加剤、反応触媒を使うので健康や環境被害の問題が指摘されています。加工 法についてもくん蒸や圧力注入といった自己反応ではない、添加型表面処理 型で、効果範囲期間に限定があり、処理の繰り返しが必要となります。

燻煙乾燥炉内での反応生成物は自己反応型

先の表に見る様に、木の燃焼・燻しガスには、樟脳、クレゾール、ナフタリン ホルマリン等、防腐防カビ防虫に必要な充分な有用成分が抽出、また新たに合成 されて混在してますが、その成分はもともと木の中にあったもの、または 木の成分が再合成されたもので、例えばカラマツに多い松脂を流動させる成分と してテレピン油の存在は良く知られるものですが、その主成分のピネンが燻煙炉 の中で、温度や気圧、水蒸気等の反応条件(水熱反応)を与えられて 合成樟脳 の生成に至る事はその代表と言えます。他の生成物も、木体を形成する繊維素、 木質素、樹脂、樹脂酸などの三元素である炭素と酸素、水素が火と水と空気で化 学変化しただけの自己反応生成物で、塩素や臭素又は金属類とは全く関係しない 安全な物質しか在りません。 中には、アルデヒド類や樹脂酸などアレルギー物質とされるものも在りますが その成分の質や量のバランスは自然界の摂理に適う形であり、人体を損なうよう な心配はありません。

既に欧米では定着し、日本でも注目されてきた ウッド セラピー(森林浴医療)の分野では、人間のストレスホルモンの抑制効果を示す 成分や、樹脂酸の複合体のロジンがタバコのニコチンの解毒作用を持つ物である 事等、数多くの有用物質が認められる研究報告も聞くところです。

乾燥エネルギーは水熱反応へ

これらの有効成分が燻煙乾燥炉で、乾燥される木材に材質分として組み込まれ てゆく過程を説明いたしますと、くん煙乾燥温度の上昇システムにより木材本体 が高温になってくると、 まず木生体中に付着していた菌種菌核等微生物の細胞根 と食木害虫など寄生虫やその卵が熱殺され無菌状態になります。 同時に材木 中の水の水分子運動が盛んになり、自由水の木細胞間での移動が始まります。 移動は水熱作用で細胞や細胞壁を膨張、弛緩させその空隙を水蒸気移動、発散と 言う事になりますが、そのとき前出のような水熱反応で幾種もの反応物が生成さ れ、自由水の抜けた空隙に留まります。また、水が抜け空隙化する時に、炉内の 混合ガスとの気相反応により、フェノール(C6H5OH・石炭酸)類、アルデヒド 等ガス成分が燻し込まれ充填しますが、此れは、

一旦乾燥した木細胞に再び水分 が浸入するスペースをなくす物理的な物質の置き換えになります。(WPC化)

そして次に特筆すべき以下の化学反応が実施されるのです。

これこそが、古代より継承する 燻しの化学技術といえます。

材木中の厄介もの 結合水 を排除する科学技術!

樹木の本体細胞や含有する多くの成分は水酸基(-OH)を持つ分子構造です。 この水酸基が活性を持ち水素結合で接触する水分と結合水を作り細胞中に吸着 します。 生木中は成長や生活に必要な水分ですが、材木となってしまってか らは、その結合水の吸放出は材木の寸法変化を起こしたり、腐朽菌やカビを発 生させる厄介な物になります。 これを防ぐために、水酸基のHを他の基に 置き換える(非活性化)事が出来れば良いのですが、じつは、燻煙乾燥炉内で はその置換が乾燥工程の中で自然に行われている事が解ったのです。

乾燥木材中では先ず自由水が熱反応、すなわち蒸発して、混合ガス成分が気相 反応し木組織内に浸潤してくる過程は前記しましたが、乾燥を更に進めると、次 には繊維飽和水とも言われる含水の30%を占める結合水の分離過程に入ります。

自由水の乾燥と違いこの水は細胞成分と化学的に結ばれているわけですから、 その分離は容易ではありません。

此れを無理に取り除く為に過度の高温を加えれば分離蒸発はしますが、当然同 時に繊維素や木質素など木細胞も熱分解してしまい、木材の性能を満足しなくな ってしまいます。また、細胞体の成分遺失という事で細胞体そのものの構成を壊 す事になり、材の割れや変形は顕著になります。 或いは、自然乾燥の概念では、空気の湿度の蒸気圧との平衡含水率(日本では 11%〜23%)に至るまでの乾燥を、長い年月をかけ緩やかに行ない、その時、 次第に活性水酸基の非活性化(結晶化)が進行する事も認めらてはいますが、水 の吸放出は繰り返されるのでカビや腐朽の障害は起きる可能性があります。(管 理の不十分な古民家でかび臭い思いをする事もあります。) 特に繊維飽和水量 の多い日本のマツ類は自然乾燥での対応は難しいようです。 ところが

くん煙乾燥では炉内の炭素から発振する電磁高周波の働きも手伝って活発な 分子運動を続けている結合水が水酸基から次第に離脱、蒸発をしてゆきます 。このとき、水を失なった活性水酸基は他の成分に結合を求める事となり、 そこで既に燻しこまれている混合ガス成分の無水酢酸やホルムアルデヒド等 のアセチル基(‐CH3CO)やホルマール基(-CHO)等に置き換わる水素置換 反応を起こすのです。これは、アセチル化・ホルマール化等と呼ばれますが 、出来上がった成分は、不可逆な結晶質の成分で、以後は結合水を形成する 事のない安定した木材となる訳であります。

くん煙乾燥で水に不活性になった細胞の木材は、空中の湿気が高い時 は水分を吸い込みますが、結合水を形成しないので空気の乾燥と共に これを速やかに放出します。 この材木を無垢木で使った建物に心地 良い特別な調湿効果をもたらす大事な性能であります。

更なる特徴は、結晶化した成分はそのまま、 防虫や防カビ、防腐薬になると言う事です。

シロアリやカビの餌だった木細胞が防除剤になってしまう化学技術!

シロアリなど食木虫はセルロース(生体高分子多糖類)等木細胞の(−OH)の 付いた成分を食べ消化管中の原虫がこれを酵素分解、養分化して生きていますが アセチル基、ホルマール基等の付いた成分は分解出来ないので原虫が死に、虫も 養分が採れないので死んでしまいます。

薬毒のように劇的ではありませんが、餌 がないと言う生活環境を築けない状況で確実に害虫の駆除をしてしまうのです。 腐朽やカビも微生物の木細胞分解作用が基ですから、やはり非分解の基のついた くん煙乾燥材では菌の繁殖が出来ない事になります。

木材の腐れやカビ、そして虫食い被害。建築材料としての弱点に対する防除 機能が、燻しの乾燥技術で、生態的に素材そのものとして組み込まれたこの 木材は安定した持続性を持ち、人体生理に優しく、また、製造に特段の装置 や薬剤材料を必要とする訳でも無いのでコストパフォーマンスにも優れた、 理想的な科学製品といえます。

マツヤニも大切な有用成分 :燻煙乾燥で木材の加工性も良くなります。

マツヤニは木の生体に重要な役割を持つ生体高分子物質で、ロジンと呼ばれる 樹脂酸や脂肪酸の集合体に精油であるテレピン油が加わり、強い粘性を持つ、 特にマツ類が多く分泌する樹脂です。樹木以外の天然物からはほとんど取れな い貴重な物質で、含まれている成分はすべて人類に大いに有用で、薬用として 工業用としてまた殺菌、殺虫材として重用されています。しかし、材木となっ た木からこれが現れると、加工の際のべたつきや、流動性が呈する変形、見た 目の不具合が欠点として評されてしまいます。

燻煙乾燥ではこの欠点も克服します。先ず粘性の元であるテレピン油は、水 熱反応(水蒸気)で分離されて合成樟脳等の原料とになりますし、その主成分 のピネンの芳香は人間の癒し成分でもあります。 ロジンの樹脂酸や脂肪酸は 分離されて、例えばアビエチン酸、レボピマール酸など其のままで薬効成分で あるもの、また再合成してより安定した有用成分に変わる物もあり、全て木体 を守る大切な物質として残留します。 他の乾燥法のように‘脱脂’なぞと勿 体のない事はしません。

そうして変化した燻煙乾燥木材は、ヤニ癖の無い 加工のし易い材木に変身している事を職人さん達が認めています。

◎ 物理的物性変化がテク

木材、特にカラマツに関し癖として割れや変形をもよおす物理的物性について、 燻煙乾燥ではどうなるのか解明します。

乾燥による収縮・・一般の単に水を抜くだけの乾燥法では、水成分の抜けること で細胞や細胞壁自体が収縮をする事になり、木体の組成を保てなくなり、変形が現れます。 しかし、燻煙乾燥では細胞中で水分のなくなった分、代替の成分が結合し 結晶質を組成します。また、細胞間にある樹脂成分もさまざまな反応、化成をしな がら成分として組み込まれるので収縮の要素がかなり緩和されます。

更に、癖を引き起こす内部応力(成長応力)の解放について、燻煙乾燥炉内では 水熱による成分、組織の軟化手順が重要な役割を果たします。 木が成長応力を抱えてしまう過程は既に記してますが、その応力は木本体の細胞を 形成する成分、繊維素(セルロース、ヘミセルロース)と木質素(リグニン)の並 び方に包含されています。セルロースは木の成分の50%を占める繊維素で、木にか かる外力に抵抗する主体的な役目を持ちます。ヘミセルロースはやはり繊維素で成 分量は20〜30%、セルロースの補助的、配力的な役目と配置をします。そして、木 質素であるリグニンは、繊維素の間に充填し繊維素を固定する接着剤的な働きをす る成分で10〜30%の成分量です。

成長応力とは、そのセルロースとヘミセルロー ス(繊維素)が曲がりや傾斜といった歪みを持った形で並び、その繊維素をリグニ ンが無理やり固定していることで、常にその歪みを戻そうとする力(プレストレス) を抱える仕組みです。 生体中はこの力が組織全体にバランスよく分布し、ばねの ような働きをしますが、伐採で材木となると乾燥収縮などの刺激がきっかけとなっ て、応力集中が起こり木組織の破壊(割れや捩れ)を伴う歪みの解放となってしま います。

燻煙乾燥では乾燥木材中の水熱反応でリグニンとヘミセルロースだけが軟化点に 入る細胞軟化の状態を作ります。そこで固定を解かれたセルロースはその傾きや 歪みを減少させ、またヘミセルロースとリグニンの整合も実施されて組成が再構 築されるのです。

リグニンの熱による軟化点は乾燥状態で135〜235℃ですが、湿潤状態では 77〜110℃に下がります。ヘミセルロースも同様な性質を持つと考えられます。 ところがセルロースは乾燥状態で230〜250℃、湿潤状態でも220〜250℃とほと んど差がありません。

くん煙乾燥ではこの軟化点の違いを重要に考えます。

セルロースは木の応力発揮の主体をなす繊維素ですから、乾燥温度による成分 の変性は許されません。熱分解に到る250℃以上は勿論、軟化点の温度も与えた たくない物です。これに対しリグニンとヘミセルロースに関しては、軟化点以内 での熱変性では、再構築された組織に性能的な問題は生じません。 そこで、状態による軟化の様子をみると、乾燥状態でのリグニンは軟化の動性 が鈍く、適応温度域の上限点が235℃でセルロースの軟化温度域を犯してしまい ます。これに対し、湿潤の状態では、リグニンの軟化点は77℃〜110℃でセルロ ースの軟化温度の220℃に到る心配はありません。

くん煙乾燥では、生木の含水が充分ある状態から乾燥を開始します。その水分 が乾燥環境の湿潤状態を形成し、リグニンの軟化点を低温範囲に導き、熱による 木素材の劣化の心配の無い内部応力の解放を実施しようとする技法ですから、反 応は非常に穏やかで時間もかかりますが乾燥温度の設定を100℃以内とします。

穏やかな反応は、水熱による化学反応も同様で全体に行き渡らせる為には、や はり長時間(二週間を要する場合もあります)を要する訳で、その様な環境を維 持出来る反応炉は燻煙乾燥炉しかありません。

燻煙乾燥は

古代から学んだ日本の優しく賢い 木材加工技術です。

燻煙熱処理は元は、古代人が、炭焼きや囲炉裏のけむりを使う木との対話か ら始まった技術です。ですから、機械や装置は要らないが、自然の木と、火 と、水とたっぷりな時間だけは必要です。

まさしく、スローマテリアル、スローライフであります。

我々の燻煙乾燥炉はカラマツを燻し終えるのに二週間もの時間をかけます。

囲炉裏のけむりでは何年も掛かるところですが、その、物性変化や化学変化 の反応環境を最大限整えても、やはりカラマツが自ら反応変質する時間が必 要なのであります。そうした全くの生態現象としての乾燥木材だから、人間 に与える生理的な不整合は心配ないことが説明できるのです。

そして、この木材は当然、使用後処理に於いても自然廃材としてリサイク ルにも焼却処分にも全く問題はありません。環境負荷(ウッドマイルズ)の 低減を実現します。人の住まいに安全と安心と健康を実現するのであります。

おわり

補足リポートとして‘注記’を添えます。

ご来訪有難うございました。

ご感想やご購入のメールはこちらです

‘トップページへ’